◆「疲労」は悪者?◆

このスポーツ科学入門も8回目となりました。前回は、体力トレーニングとは、トレーニング負荷というストレスに対する、恒常性を阻害している異常な状態(疲労)から身体を守ろうとする力(恒常性維持・ホメオスタシス)を利用して効果を引き出しているのだというお話をしました。つまり、心拍数や血中乳酸値、体温の上昇や筋損傷や筋グリコーゲンの減少などの身体の恒常性を阻害する反応、すなわち疲労が生じないストレスレベルのトレーニング負荷では体力向上の効果は得られないということです。

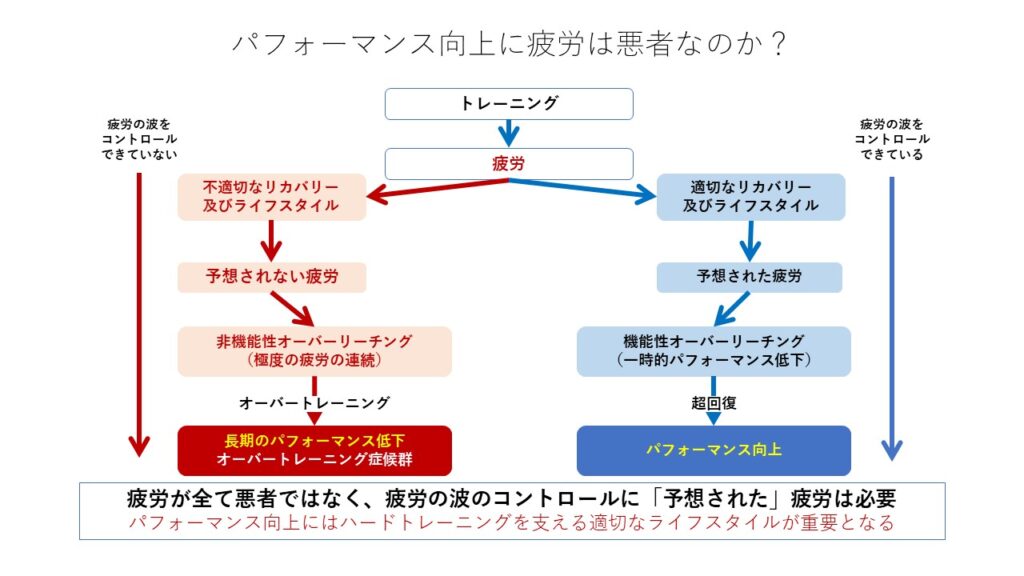

これらのことから、決して全ての疲労が悪者なのではなく、下図のように回復との適切なバランスを見極め、予想された疲労として一時的なパフォーマンスの低下も考慮に入れながら、あらかじめトレーニング計画に組み込みコントロールしていくことが重要であり、この予想された疲労は競技者にとって悪者ではなく、必要なものであるということがわかっていただけたでしょうか。

しかし、疲労と回復(リカバリー)とのバランスが不適切であったり、生活習慣(ライフスタイル)が崩れていたりすると、予想外の疲労の蓄積となり長期のパフォーマンス低下を引き起こす要因となる場合もあります。この予想外の疲労は競技者にとってまさに悪者だと言えます。このことは、コンディショニングについての回で詳しくお話ししたいと思います。

◆疲労の波をいかにコントロールするか◆

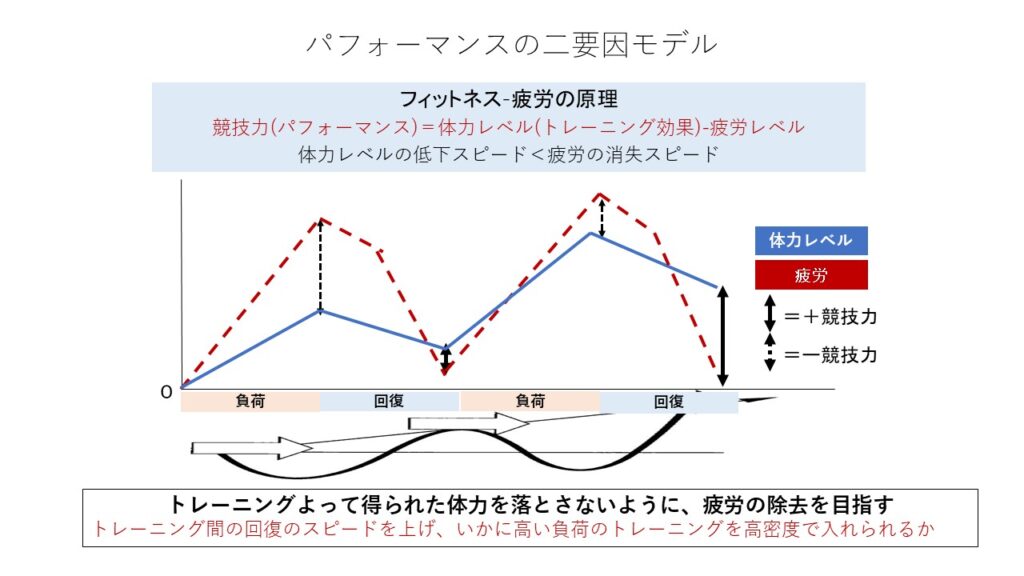

前回、競技力(パフォーマンス)とは、その時点での体力レベルと疲労レベルとの差であることと、トレーニングで得られた体力を出来るだけ落とさずに、疲労を回復させることによって、この差を最大限のプラスにすることが重要であるということをパフォーマンスの二要因モデルを基に説明しました。

体力トレーニングの効果をより大きなものにしようとすれば、より強い負荷のトレーニングとそれに対する身体適応の期間が必要となります。また、過負荷の原理に則り、身体適応に応じて、負荷レベルも上げていかなければパフォーマンスの停滞が起こります。このようにタイミング良く必要なレベルのトレーニング負荷を与え、その負荷レベルに見合った回復(身体適応)期間とのバランスを上手く取りながら、予想された疲労として疲労の波をいかにコントロールできるかが、パフォーマンス向上への重要な鍵の一つであると言えます。

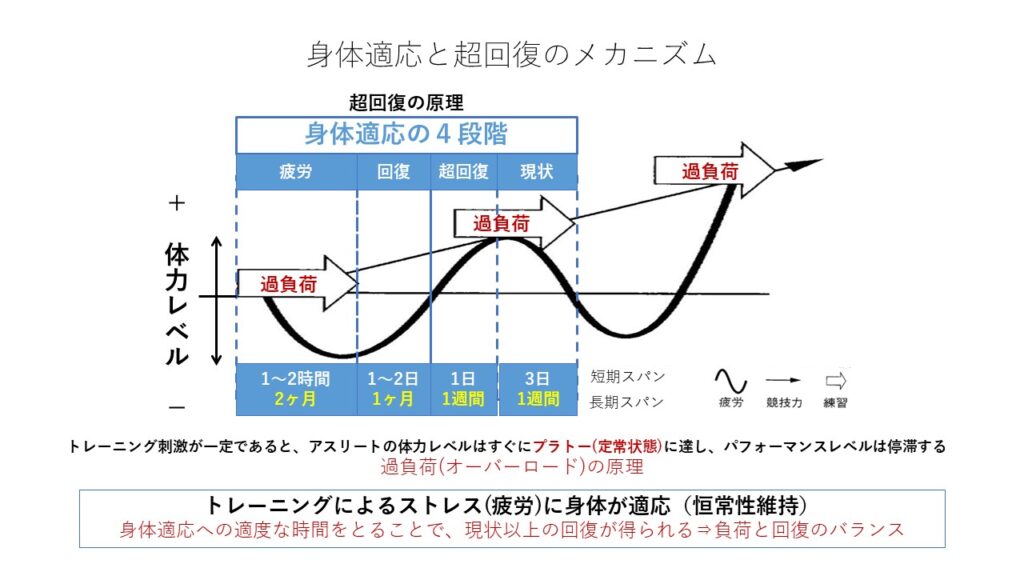

身体適応は一般的に、上図のような疲労⇒回復⇒超回復⇒現状の4段階に分けられ、短期的スパンでは、最初の負荷から1~2時間で最大の疲労期を迎え、そこから1~2日の回復期を経て、その後1日間程度の超回復期間(負荷をかける時点以上の競技力の発現)を迎えると言われています。そして、その後3日間程度で負荷をかける以前の状態に戻っていきます。理論上は、この超回復期を見計らってタイミング良く、適切な過負荷のトレーニングを入れ続けていくことによって、右肩上がりのパフォーマンス向上が望めると考えられます。

これを長期スパンでみると、強化期(疲労期)2か月、回復期1か月、超回復期1週間、現状維持1週間というような時間軸となると言われています。マラソンランナーがレースの準備を約3か月(100日)前から始めるというのも納得ですね。

このような身体適応のメカニズムを利用し、長期的スパンで疲労の波の流れを作り、その流れを基に月間、週間のトレーニング計画に落とし込んでいく作業が、トレーニングの期分け(ピリオダイゼーション)と言われるものとなります。

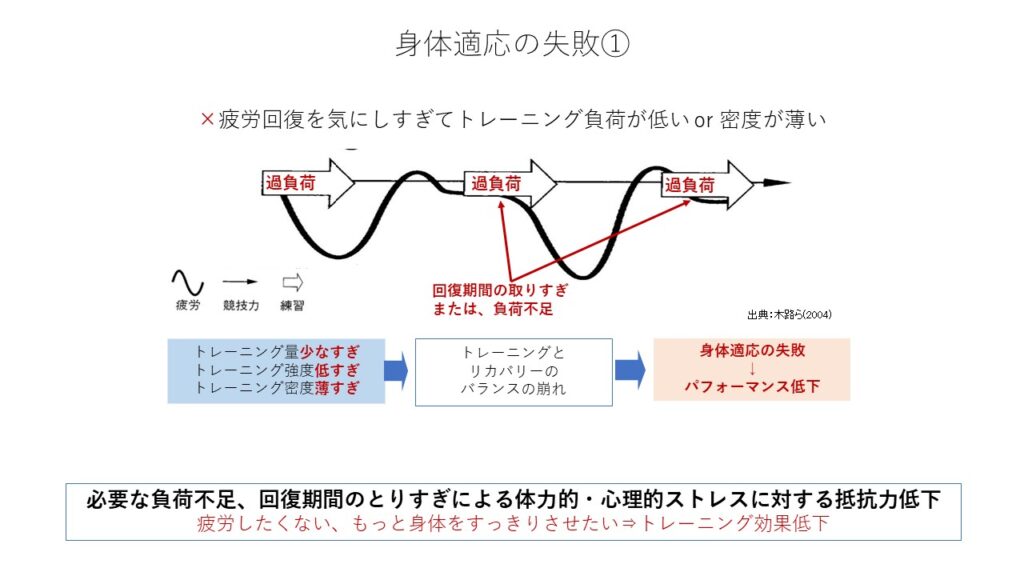

◆身体適応の失敗例◆

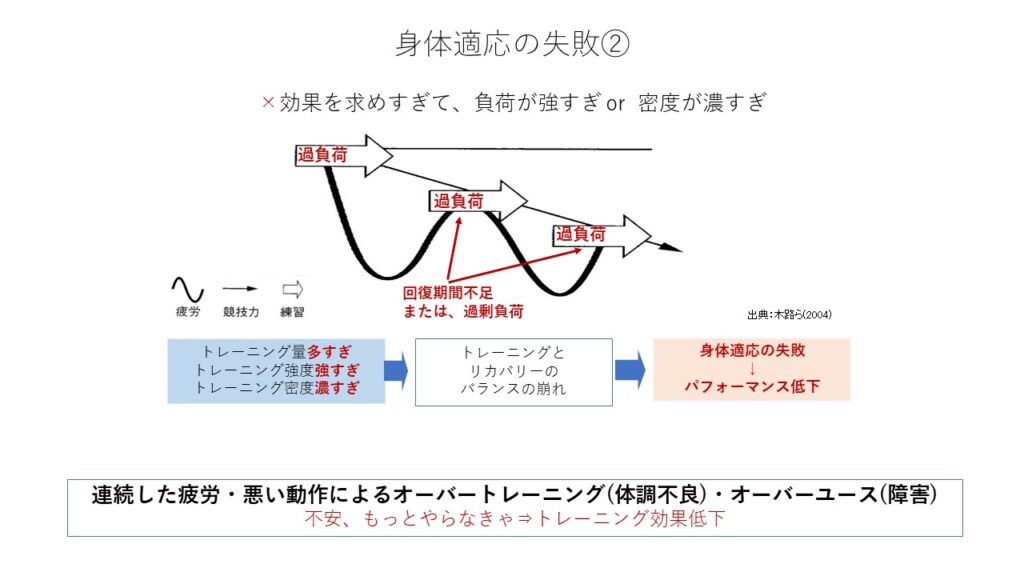

とはいえ、人間の行うことですので、理論通りに毎回上手くいくとは限りません。下の図①、②のような競技者としての生活がおくれていない(夜更かし、過食、拒食など)ことやケア不足などによる回復スピードの低下、不安など精神的ストレスによるトレーニング過多、回復期間不足による予想外の疲労の蓄積、逆に疲労を気にするあまりのトレーニング不足、回復期間過多など様々な要因によって身体適応の失敗が多々起こります。

私たちは、起床時心拍数、主観的運動強度(RPE)や血液検査などを活用し、その失敗を可能な限り減らす努力をしています。その精度をより高めるために、栄養学、心理学、医学、体力学、運動生理学などのエキスパートの皆さんの力が必要不可欠となっています。

筑波大学の箱根駅伝チームの2022年度の卒業生である福谷颯太さんもトレーニング指標とパフォーマンスの発揮率に注目し、卒業論文としてまとめられています。本サイトにアップしておりますので、是非お読みいただければと思います。

【卒業研究】(要約編)長距離走のトレーニング指標の定量化とパフォーマンス発揮率との関連

次回は、この疲労回復とライフスタイルとの関係についてお話したいと思います。